1. Symétrie oubliée

La rigidité convictionnelle est l’exact opposé — et le symétrique — de la réversibilité de la conviction. Là où l’ouverture suppose doute, remise en question et écoute, la rigidité installe le verrou de certitudes inamovibles. Elle peut se mesurer en six degrés, de la simple préférence répétée jusqu’à la certitude sacrée, inattaquable.

2. Individuelle ou collective ?

Individuellement, la rigidité est souvent le fruit d’une trajectoire psychologique ou d’un conditionnement. Collectivement, elle devient idéologie : elle prend racine dans l’histoire, se cristallise dans des slogans, des récits fondateurs, des figures charismatiques. Le passage de l’individuel au collectif est facilité par les réseaux sociaux, l’effet d’appartenance et la polarisation.

3. À quoi peut servir la mesure de la rigidité convictionnelle ?

Dans l’analyse politique, cette mesure devient un outil de diagnostic. Elle permet, par exemple en Israël, de comprendre les écarts d’adhésion à un projet commun, la force des blocages entre groupes socioculturels, ou encore les stratégies de fédérations sincères et non politiciennes. C’est dans cet esprit que nous avons, dans notre Conseil des Sages, interpellé Naftali Bennett, dont le profil singulier peut traverser ces rigidités.

4. Fabrique des convictions collectives

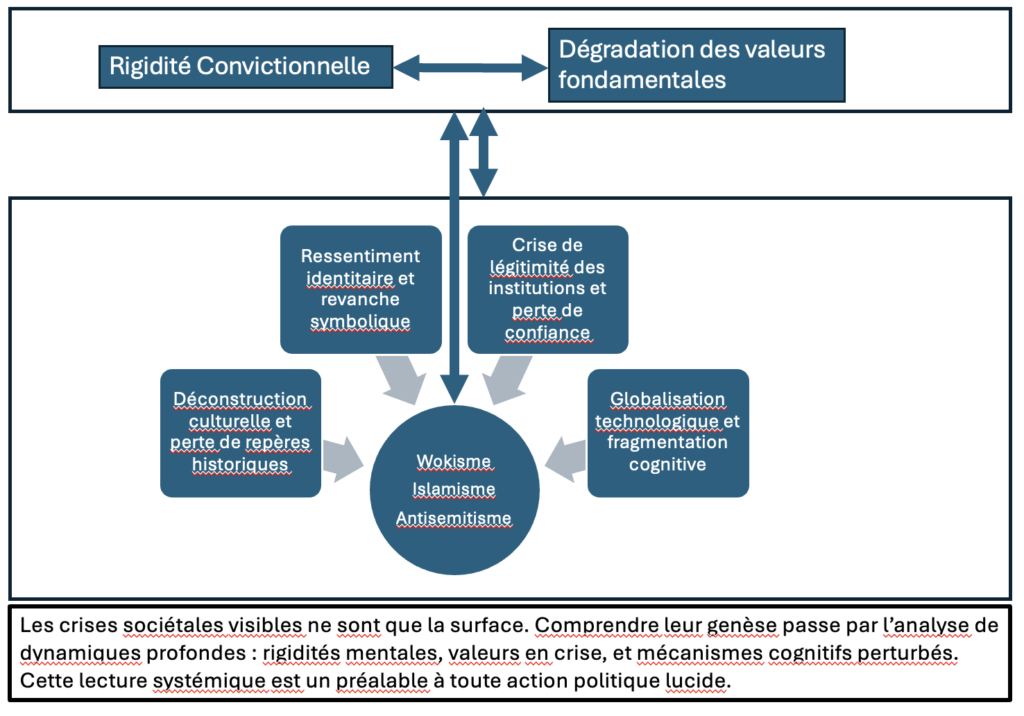

La fabrication d’une conviction collective peut résulter :

- d’une déconstruction culturelle,

- du ressentiment identitaire,

- de la perte de repères institutionnels,

- d’un discours de légitimation simpliste,

- de la validation par des pairs dans des bulles sociales.

Parmi les formes les plus marquantes de rigidité collective contemporaine, on peut citer des phénomènes sociopolitiques globaux, extrêmement structuranrs tels que:

le wokisme, l’islam radical, ou encore la résurgence de l’antisémitisme.

Tous trois traduisent une forme d’adhésion à des convictions fermées sur elles-mêmes, souvent imperméables au débat ou à la contradiction. Leur propagation suit des mécanismes bien identifiés de renforcement social, de validation communautaire et de polarisation numérique.

suivez mon regard vers certains pays européens

5. Une peste mentale ?

La rigidité convictionnelle s’apparente à une épidémie de l’esprit : contagieuse, résistante aux faits, et nourrie par la peur. Comme la peste noire, elle se diffuse rapidement, s’accompagne de désignation de boucs émissaires et provoque des réponses irrationnelles. Mais à la différence d’un virus corporel, celle-ci est endogène : elle est générée par l’homme lui-même.

Conclusion ouverte :

Si la peste du Moyen Âge appelait des médecins, la rigidité convictionnelle appelle-t-elle des philosophes ? Ou faut-il inventer une nouvelle hygiène mentale, capable de restaurer la porosité des esprits dans un monde saturé de certitudes ?

Schéma sur les interactions en création et maintenance entre la rigidité et les mouvements sociologiques